APPC 2023专项活动 | “存量片区和既有建筑诊断与设计”学术沙龙

当前我国城镇化发展由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重,国家十四五规划纲要明确提出“加快推进城市更新,改造提升老旧小区、老旧厂区、老旧街区和城中村等存量片区功能,推进老旧楼宇改造”和“推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造”。存量片区和既有建筑的可持续发展逐渐成为关注的焦点。但存量片区和既有建筑更新面临的问题非常现实和复杂,如何科学地对作为整体的存量片区和既有建筑进行诊断和设计成为重要课题。

2023年9月26日,中国建筑学会建筑策划与后评估分会APPC 2023专项活动“存量片区和既有建筑诊断与设计”学术沙龙在清华大学设计中心楼举办。本次活动由中国建筑学会建筑策划与后评估分会、清华大学建筑学院、清华大学建筑设计研究院有限公司、新建筑杂志社共同主办,主要围绕存量片区和既有建筑诊断与设计的主题,从理论研究、技术方法、工程应用等多个方向进行了深入的讨论。

“存量片区和既有建筑诊断与设计”学术沙龙 活动于9月26日上午举行,本次活动由《新建筑》主编、华中科技大学建筑与城市规划学院副院长李晓峰教授、清华大学建筑设计研究院副院长张维联合主持。中国工程院院士、清华大学建筑设计研究院首席总建筑师庄惟敏教授做主旨发言。

7位优秀建筑师和学者做了精彩的主题演讲,分享了建筑策划与后评估领域的最新理论研究及其在城市公共空间、校园建筑、体育建筑、工业建筑等更新案例中的实践成果;清华大学建筑学院副院长程晓喜教授、南京大学建筑与城市规划学院副院长鲁安东教授、中国建筑学会APPC秘书长郑凌先生作为对话嘉宾,对演讲内容和相关话题进行了学术探讨。活动反响热烈,线上线下累计观看总人数达到1.13万余人。

▲嘉宾合影©THAD

▲《新建筑》主编、华中科技大学建筑与城市规划学院副院长李晓峰教授主持 ©THAD

▲《新建筑》主编、华中科技大学建筑与城市规划学院副院长李晓峰教授主持 ©THAD

▲清华大学建筑设计研究院副院长张维主持©THAD

▲清华大学建筑设计研究院副院长张维主持©THAD

庄惟敏院士发言提到:在当前城市更新成为行业热点的背景下,由于项目各方主要关注如何改造旧建筑风格样式,导致大量既有片区和建筑改造后仍存在使用不当、定位失当的问题,包括乡村振兴中的老建筑泛化为民宿的改造都存在可持续性方面的问题。所以对存量建筑的诊断及定位非常重要,即重视前期的需求调研、分析、决策和阶段性的评估反馈,更好地“出题”,解决现实中的问题。借助最新的诊断技术研究改造后的合理用途,承载着对城市功能和人居环境的新认知,对建筑学发展层面是一个重要的契机。

▲庄惟敏院士发言©THAD

▲庄惟敏院士发言©THAD

▲于海为发言©THAD

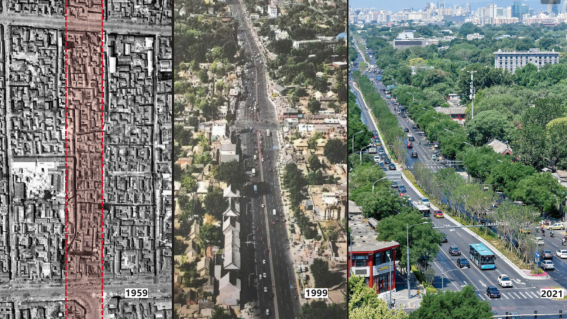

中国建筑设计研究院副总建筑师于海为认为:平安大街作为一条横穿北京老城并存在多年的城市街道,对其进行更新改造涉及诸多城市管理部门及沿街商铺与居民,面临来自各方的多重复杂因素。建筑师团队在设计前期对六大系统——绿色交通、城市空间尺度、景观环境、公共设施、建筑风貌和城市空间节点进行梳理后,采用多样化的策略实现了城市街道空间品质的全面提升。如:通过引入中央绿化带及人性空间对道路降速并改造成绿色交通干线;通过设置行人安全岛、公交港湾、绿化隔离带完善道路功能;通过整合街道立面风格、立面设施处理、节点建筑更新完成立面升级改造;通过改造开放性的遗址公园让城市生活与室外公共空间融合等。

▲梁思思发言©THAD

▲梁思思发言©THAD

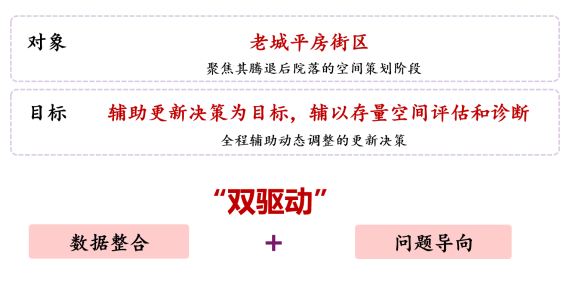

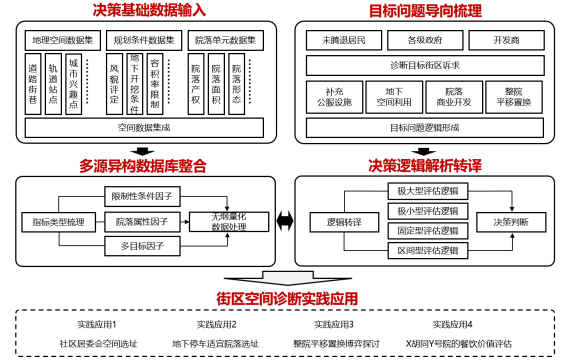

清华大学建筑学院副教授梁思思认为:针对老城平房街区的腾退院落进行存量空间评估和诊断,通过整合地理空间、规划条件、院落单元等多维空间数据,结合居民、政府、开发商等多方诉求的问题导向,梳理出解决不同问题的实践应用模块,最终形成基于ArcGIS平台开发的老城平房街区更新诊断决策平台。

▲刘佳凝发言©THAD

▲刘佳凝发言©THAD

中国建筑设计研究院高级建筑师刘佳凝认为:建筑师通过现场调研和策划分析调整设计任务,提出轻介入改造策略实现了既有厂房的形象提升目标。主要通过灰空间的方式改造厂区局部微环境,采用装配式工厂预制轻质建构体系进行轻量化的设计,打造适宜停留交往的室外人性空间。

▲黄海阳发言©THAD

▲黄海阳发言©THAD

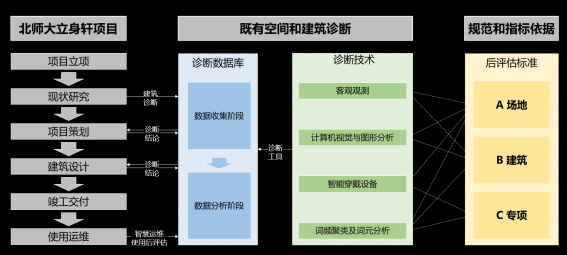

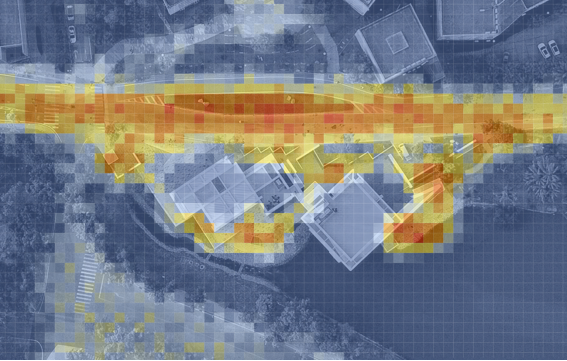

清华大学建筑设计研究院高级建筑师黄海阳提出:如何从理论基础、规范标准、智能技术等维度搭建存量更新项目的智能化诊断方法体系,并在实际项目中通过热力图、穿戴式设备和网络词频等技术分析空间行为特征,辅助项目改造优化设计。

▲黄也桐发言©THAD

▲黄也桐发言©THAD

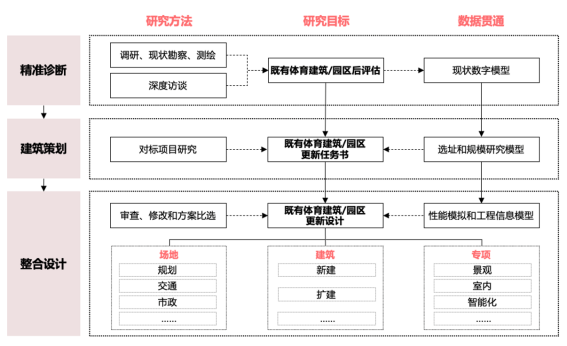

北京交通大学讲师黄也桐提出:针对体育建筑设施老化、功能落后、运营低效等问题,介绍如何进行场地、建筑、专项的全面评估,并在梳理观众流线、完善配套设施、提升景观绿化等方面进行改造策划和设计。

▲赵婧贤发言©THAD

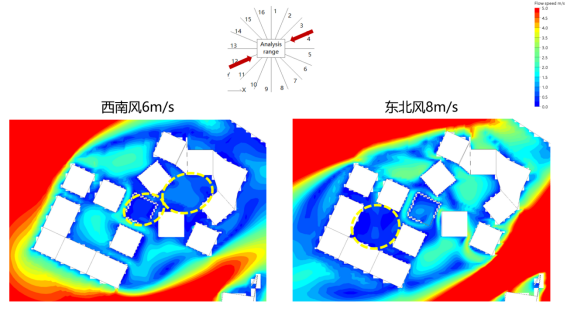

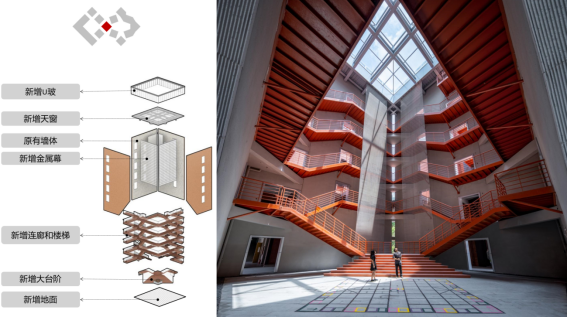

清华大学建筑设计研究院高级建筑师赵婧贤认为:探索一种低碳改造的范式,如尽量利用原有建筑构件和当地材料,通过外挂建筑新表皮改善室内光环境和热环境以降低使用能耗,实现建筑性能的提升。基于露天中庭空间的风环境模拟分析采用相应改造策略,改善空间环境的同时创造一种泛在学习的模式,引入展览、秀场等活动,使之成为鼓励创新和交流的中心。

▲贾园发言©THAD

▲贾园发言©THAD

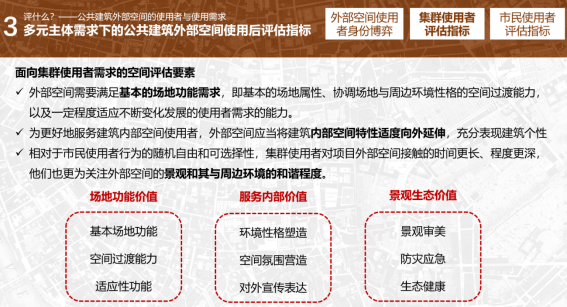

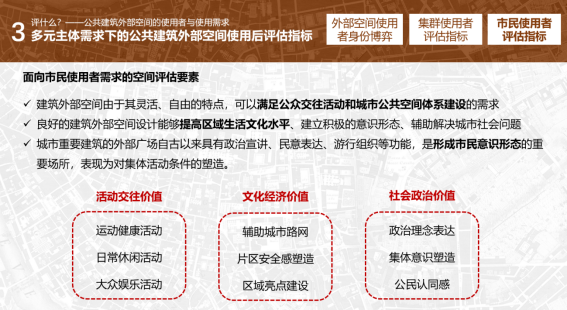

北京建筑大学讲师贾园主要介绍了公共建筑外部空间的使用者需求评估体系,即从集群使用者的场地功能价值、服务内部价值、景观生态价值和市民使用者的活动交往价值、文化经济价值、社会政治价值六大维度进行评估,并在商业、文化、体育、办公四个不同公共建筑类型的外部空间案例中对评估体系的普适性和有效性进行了验证。

▲程晓喜发言©THAD

清华大学建筑学院副院长、程晓喜教授认为,面对城市更新的新形势,建筑师创造性的整合能力起到了关键性作用,同时也需要进一步更新知识领域,包括各专业的发展及新的技术工具。通过传播非主观、可量化的研究与设计方法将为行业带来更新的能力,毕竟人们生存的物质空间是包括人工智能在内的新技术应用的最主要场景,这对于建筑行业发展与教育教学都是巨大的机会。

▲鲁安东发言©THAD

▲鲁安东发言©THAD

南京大学建筑与城市规划学院副院长、教授鲁安东认为:诊断是建筑策划与后评估工作的本体,新的诊断技术带来策划评估的精度提升进而成为设计逻辑决策依据。科学性的决策带来的技术壁垒有可能成为提升建筑师话语权的一种力量。同时,建筑策划作为设计思维工具为建筑师带来了视角的切换,也有利于建筑及空间的品质提升。智能化技术的发展对于人的感知、行为及情绪的分析提供了更精准的空间诊断,为未来建筑设计提供了人本视角的需求导向。

▲郑凌发言©THAD

中国建筑学会APPC秘书长郑凌认为:在城市更新中策划和设计的关系更加交融,基于运营导向的动态模糊决策和公众参与都很重要。智能化技术的应用是建筑师能力的外延,对未来高品质的设计将有很大帮助,也是未来行业发展的需要。

▲《新建筑》主编、华中科技大学建筑与城市规划学院副院长李晓峰教授致闭幕辞 ©THAD

▲《新建筑》主编、华中科技大学建筑与城市规划学院副院长李晓峰教授致闭幕辞 ©THAD

活动主持、《新建筑》主编李晓峰教授致闭幕辞。本次学术沙龙依托于张维副院长主持的《新建筑》2023年6月刊主题专栏“存量片区和既有建筑诊断与设计”,通过演讲和对谈的形式对此主题进展了拓展和深入。未来《新建筑》将持续关注此领域和APPC的最新成果,助力建筑策划与后评估研究在我国的应用和发展。

回到顶部

.png)